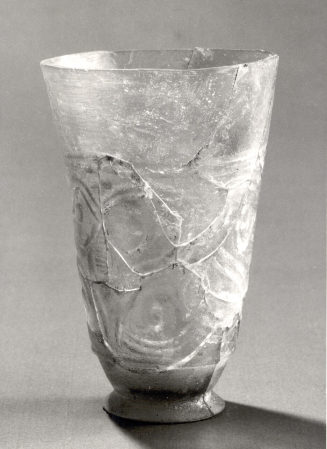

ObjektnummerP 1971-90

Zweifarbiger Krug mit Ringdekor

TitelBlue and decolourized jug with circle ornaments

ObjektbezeichnungKrug

Ausführung

Unbekannt

ProvenienzSchenkung

Helmut Hentrich

(1905 - 2001)

Datierungvermutlich 10./11. Jahrhundert

Material/TechnikEntfärbtes und blaues Glas, in heißem Zustand miteinander verschmolzen, eingeprägte Kreisornamente

EpocheIslam

Maße(H x B x T): 16,6 × 15,4 × 9,5 cm

BeschreibungKugelförmig, abgesetzter Boden, konischer Hals; Henkel mit Daumenstütze. Um die Mitte des Körpers Fries von sechs oval verformten Doppelkreisen.Kuratorische Hinweise

- Kat. „Glaskunst. Reflex der Jahrhunerte“ (H. Ricke), Nr. 55, S. 42: „Teil einer kleinen Gruppe zweifarbiger Gefäße in der Kombination farblos-blau oder farblos-violett. Häufiger als Kannen sind glockenförmige Flaschen oder Kugelflaschen mit zylindrischem Hals; vgl. z.B. Saldern, Slg. Cohn, 1980, Kat. Nr. 180. Die aufwendige Technik des Verbindens zweier verschiedenfarbiger geblasener Werkstücke, die während des 16. Jahrhunderts in Venedig als "incalmo" größere Bedeutung gewinnt, ist bereits während des 10. Jahrhunderts auch nördlich der Alpen nachzuweisen; vgl. Baumgartner/ Krueger, Mittelalter, 1988, Kat. Nr. 11; für hellenistische, allerdings nicht geblasene zweifarbige Gefäße vgl. A. Oliver, Jr., Late Hellenistic Glass in the Metropolitan Museum, in: JGS, Vol. IX, 1967, S. 17-19.“

- Häufiger als die Kannen sind "tischglockenartige" Flaschen (Smith Coll., 1957, Nr. 499), kugelförmige Flaschen mit zylindrischen Hälsen (Slg. Hans Cohn, Los Angeles; Yale Univ. Art Gall., New Haven; Kairo (M. Mostafa, Unity in Islamic Art, Cairo, 1958, Nr. 23, p. 31; Kunsthandel) und kugelförmige Gefäße ohne Hals (Kunsthandel; Apollo, Aug. 1962, p. XXXV). Zur Form vgl. auch Lamm, Mittelalterl. Gläser, 1928/29, Taf. 5:8, 18:17.

- Die islamische Glaskunst entwickelte sich aus dem antiken Erbe besonders in Ägypten und Syrien wohl etwas kontinuierlicher als im Abendland, wenngleich aus der Frühzeit des Islam wenig Zeugnisse für eine besondere Wertschätzung von Glas überliefert sind. Ebenso wie das Christentum kennt der Islam keine Grabbeigaben, was die Rückschlüsse auf die Glaskunst und ihre frühe Entwicklung sehr erschwert. Gelegentlich zeigen aber die Gläser selbst das hohe glasbläserische Können ihrer Hersteller. So wurden das farblose und das blaue Glas der Kanne nach weitgehender Ausformung in heißem Zustand und mit großer Präzision in der später für Glas aus Murano bekannten „incalmo“-Technik miteinander verbunden. Diese Technik setzt eine etablierte Tradition der höherwertigen Glasherstellung voraus.

Vor allem dank der Schenkungen von Helmut Hentrich stellt Glas aus dem Nahen Osten einen Schwerpunkt des Glasmuseum Hentrich dar, die Sammlung zählt zu den bedeutendsten in Europa. - Vgl. David Whitehouse, Islamic Glass in The Corning Museum of Glass, Bd. 2, Corning 2014, S. 147 f., Nr. 869: Flasche mit gleicher "incalmo"-Technik und einer nicht formgeblasenen, sondern mit Zwackeisen gestalteten ("pincered") Ringverzierung der unteren Hälfte, datiert in das 11.-13. Jahrhundert. Saldern 1974 ging vom 8. bis 10. Jahrhundert aus (im Handexemplar von Axel von Saldern korrigiert zu "9.-10. Jh."). Es gibt zwar einige weitere Vergleichsstücke, aber kaum Handhaben für die regionale und zeitliche Einordnung.

Klassifikation(en)

Copyright DigitalisatFoto: Kunstpalast, Düsseldorf

Literatur/Quellen- BK Saldern, Antike und Islam, Düsseldorf 1974, Kat.-Nr. 307. Ein Vergleichsstück zu Nr. 307 in Teheran, Arch. Museum (Magazin). - BK Ricke, Glaskunst. Reflex der Jahrhunderte, 2., erweiterte und verbesserte Auflage, Düsseldorf 1995, Kat.-Nr. 55.

In Sammlung(en)

Institution

Kunstpalast

Abteilung

Kunstpalast - Glassammlung