Boro Kimono

TitelZerfetzter Kimono

TitelShredded Kimono

Datierung1880–1900

Material/TechnikIndigo gefärbte Baumwolle mit Hanf genäht

Maße(H x B): 123 x 120 cm

BeschreibungIm Gegensatz zu den höfischen Seidengewändern, besonders den luxuriös gearbeiteten Kimonos, trugen die bürgerlichen und bäuerlichen Schichten einfache Hanf- und Baumwollkleidung. Diese Materialien wurden auch zur Herstellung von häuslichen Gegenständen des täglichen Gebrauchs wie Bettwäsche, Decken oder Futons verwandt. Noch bis in die Edo-Zeit (1603-1867) trug die meist arme Landbevölkerung Kleidung aus Hanf, die im Gegensatz zu der aus China importierten Baumwolle günstig war. Erst ab dem 16./17. Jh. wurde der Baumwollanbau in den wärmeren, westlichen Regionen Japans etabliert, damit verringerten sich die Kosten für diesen Rohstoff und machten ihn für die breite Bevölkerung erschwinglich. Einen Großteil der Spinn- und Webarbeiten übernahmen japanische Bäuerinnen, die mit der Herstellung von Baumwollstoff eine zusätzliche Einnahmequelle als Ergänzung des Familieneinkommens fanden. Dennoch blieb Baumwolle gerade in den nördlichen Provinzen ein wertvoller Rohstoff, dessen Wiederverwendung in Japan eine besondere Form der Textilgestaltung begründete, die sogenannten Boro-Textilien, was auf Japanisch so viel wie „zerfetzte Stoffreste“ bedeutet. Dabei handelt es sich um Kleidungsstücke bzw. Alltagsgegenstände, die aus alten oder neuen Stoffresten oder einer Kombination aus beidem zusammengenäht sind. Auf diese Weise konnten Decken, Wäsche und vor allem Kleidung wieder und wieder geflickt, repariert und verändert werden. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich daraus eine eigenständige Gestaltungsästhetik, deren Flickwerkanmutung auch an die frühen nordamerikanischen Patchwork-Decken erinnert. Anfang des 20.Jhs. waren diese ‚zweckmäßigen‘ Textilien sehr verpönt, denn vielen galten sie als deutlich sichtbare Erinnerung an die ärmliche Vergangenheit Japans. Heute bestechen diese eindrucksvollen Beispiele japanischer Textilverarbeitung durch ihre einzigartige ästhetische Form und Gestaltung, die durch den individuellen Umgang mit Material und Farbigkeit geprägt ist. Dabei machen die verschiedenen Farbschattierungen einen weiteren Reiz aus. Der Grund dafür liegt in der organischen Indigo-Farbe, (ein tiefes Dunkelblau), die vorwiegend bei Baumwolltextilien in Japan verwandt wurde. Sie bleicht mit der Zeit allmählich aus, wodurch je nach Alter und Beschaffenheit der verschiedenen Stoffstücke eine beeindruckende Vielfalt und Lebendigkeit von Indigo-Blautönen entstand.

Barbara Til

KlassifikationAngewandte Kunst / Kunstgewerbe - Textil/Kostüm

EntstehungsortAsien

EntstehungsortJapan

Entstehungsort

- Nihon

SchlagwortBaumwolle

CopyrightKunstpalast, Düsseldorf, Foto: LVR-ZMB,St. Arendt

ObjektnummerP 2019-21

Institution

Kunstpalast

Provenienz[...]; mind. Juli 2019 Galerie Markus Lüttgen, Düsseldorf; Juli 2019 angekauft von der Galerie Markus Lüttgen

Ende 1990er Jahre

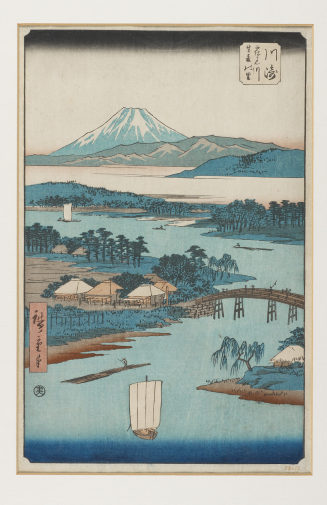

Utagawa Hiroshige

Wohl zwischen 1857–58