ObjektnummerP 1971-97

Salbölfläschchen

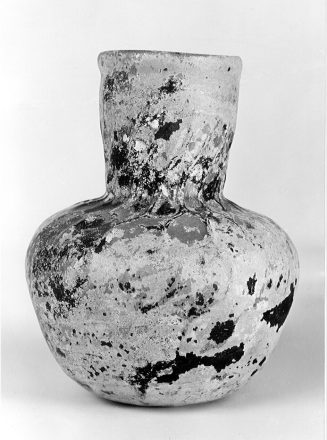

ObjektbezeichnungFlakon

Ausführung

Unbekannt

ProvenienzSchenkung

Helmut Hentrich

(1905 - 2001)

DatierungVermtl. 3.–4. Jahrhundert

Material/TechnikEntfärbtes, leicht blau(?)stichiges Glas, formgeblasen.

EpocheRömisch

Maße(H x D): 8 × 6,1 cm

BeschreibungKugelförmig mit abgesetzer Standfläche, zylindrischer Hals mit weitem, umgeschlagenen Rand. Auf der Wandung 10 senkrechte Rippen, am Boden ein Kreis umgeben von Perlenkranz (15 Perlen).Kuratorische Hinweise

- Kugelförmige, gerippte Flaschen mit kurzem Hals und breiter Öffnung sind im östlichen Mittelmeergebiet ausnehmend zahlreich; vgl. z.B. Eisen, 1927, Taf. 83, Abb. 147; Barag, Glass Vessels, 1970, Taf. 34; Neuburg, 1949, Abb. 84 (sämtliche Fund aus Palästina).

- [Justus Jordans, Beobachtungen während eines Schülerpraktikums im Februar 2020:]

Bei diesem Objekt handelt es sich vermutlich um eine Salbölflasche. Diese zeichnet sich durch ihren kugelförmigen Hohlraum mit einem breiten, runden Flaschenhals aus. Der Ausguss ist abgerundet, was untypisch für Salbölflaschen ist, da er normalerweise flach ist, wobei ein Großteil des Ausgusses restauriert wurde und nicht eindeutig geklärt ist, ob die Flasche archäologisch vollständig ist (heißt, ob sich die ursprüngliche Form der Flasche vollständig rekonstruieren lässt). Der Flaschenbauch ist mit zehn Rippen verziert und auf der Unterseite befinden sich konzentrische Ringe. Durch Korrosion ist ein großteils silbener Überzug mit vielen glänzenden Farben entstanden, die an die Reflektion des Lichts auf Schmieröl erinnern. Ursprünglich war die Flasche jedoch entfärbt und hatte eventuell einen leicht grünen Farbton.

Die Flasche wurde in eine vorgefertigte Form geblasen.

Durch die Rippen auf dem Flaschenbauch sieht das Objekt sehr stabil aus und durch die runde Form wirkt es kompakt. Solche Salbflaschen wurden von der wohlhabenden Bevölkerung rund um das Mittelmeer verwendet, um parfumierte Salböle aufzubewahren.

Bei diesem Objekt ist nicht vollständig geklärt, ob es islamisch oder römisch ist, da das hohe Gewicht bei römischen Gläsern untypisch wäre und somit eher für eine islamische Herkunft spricht. Im Corning Museum of Glass (Corning, New York, USA) gibt es ein Bodenfragment eines Gefäßes mit vergleichbarer Noppengestaltung aus dem 11./12. Jahrhundert n. Chr. (David Whitehouse, Islamic Glass in The Corning Museum of Glass, Bd. 2, Corning 2014, S. 110, Nr. 797).

Klassifikation(en)

Entstehungsort

Copyright DigitalisatFoto: Kunstpalast, Düsseldorf

Literatur/Quellen- A. v. Saldern, Antike und Islam, Kunstmuseum D'dorf, 1974, S. 80, Kat.Nr. 75In Sammlung(en)

Institution

Kunstpalast

Abteilung

Kunstpalast - Glassammlung

Stempel/Zeichenunbezeichnet

1. Hälfte 19. Jahrhundert

![[[missing key: :media.image-unavailable-label]]](/assets/skin/z56c3851/images/Platzhalter.svg)